Zeche Nachtigall - Tumblr Posts

- Deutsch / German -

Witten: Zeche Nachtigall

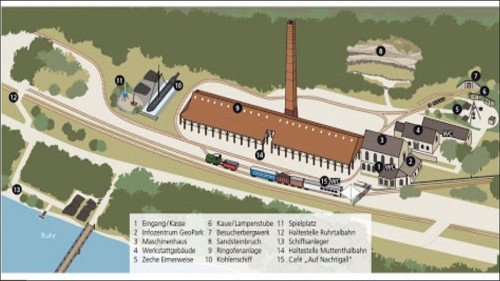

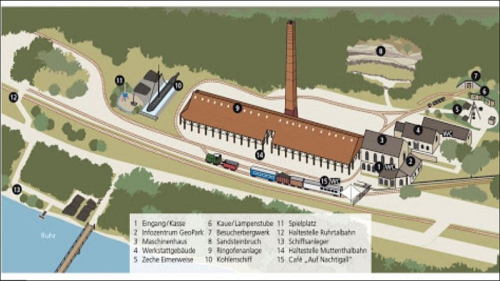

Direkt an der Ruhr in Witten liegt die Zeche Nachtigall. Das Museum ist Teil des Westfälischen Industriemuseum und zeigt 300 Jahre Industriegeschichte. Die Pionierzeit des Bergbaus wird auf der Zeche Nachtigall im Wittener Ruhrtal lebendig.

Hier lag bekanntlich die Wiege des Ruhrbergbaus und viele Überreste zeugen auch heute noch von dieser Zeit. Auf einem sehenswerten bergbaugeschichtlichen Rundweg wird diese Epoche wieder lebendig.

Schon seit Jahrhunderten graben die Bauern in diesem Gebiet nach Kohlen für ihren Eigenbedarf. Gegründet wurde die Zeche Nachtigall im Jahr 1714. In diesem Jahr erhielten zwei Bauern das Recht, in der "Kohlenbank im Hettberger Holz" Kohle abzubauen.

Die Kohlengrabungen beschränken sich lange Zeit auf das Graben von Löchern, den so genannten Pingen. Jedoch haben Flurschäden durch den Pingenbau die Landwirtschaft zum Teil erheblich beeinträchtigt.

1743, etwa 29 Jahre später erwarb dann der Freiherr von Elverfeldt für die Zeche Nachtigall das Recht, Steinkohle abzubauen. Die Kohle wird in Kleinbetrieben mit drei bis sechs Mann abgebaut. Mitte des 18. Jahrhunderts kommt es dann zu den ersten Stollenbauten.

In die Stollen eindringendes Wasser wird durch Erbstollen zur Ruhr abgeführt. Neben der Wasserführung leisten solche Stollen auch die Ableitung der Grubengase, die Frischluftzufuhr und teilweise auch den Kohlentransport.

Die Bergleute halten zur Selbstversorgung oft Ziegen und Schweine und bauen Gemüse, Kartoffeln und auch Obst an. Insbesondere Pflaumen werden zu Dörrobst getrocknet, was den Arbeitern oftmals den Namen „Prumenkötter” einbringt.

Seit dieser Zeit hieß das Steinkohlebergwerk "Nachtigall am Hettberg". Lange Zeit werden Haspelanlagen zur Förderung der Kohle benutzt. Den Antrieb leisten zunächst Mensch und Pferd.

Um die Jahrhundertwende zum 19. Jahrhundert wurde dann auf der Zeche Nachtigall mit Hilfe von Dampfmaschinen der Übergang von der Stollenförderung zum Tiefbau vollzogen. Dies gelang nur durch einen Zusammenschluss der Zechenbesitzer, die auf diesem Wege das Kapital für die Umstellung aufbrachten.

Die Zeche Nachtigall war eine der ersten überhaupt, die vom Stollenbau zum Tiefbau überging. 1829 wird eine 6 km lange Schienenbahn zum Kohlentransport mit Pferdeantrieb gebaut. Sie führt südwärts zur Kohlenniederlage der Straße nach Wuppertal und in das Bergische Land sowie das Siegerland zur Versorgung der Eisenhütten.

Nach Norden führt die Muttentalbahn zur Kohlenniederlage an der Ruhr. Schon 1780 ist die Ruhr durchgängig von Herdecke bis zum Rhein schiffbar - für den Kohlentransport, der vorher auch über längere Distanzen mit Schubkarren und Pferden erfolgt ist, eine große Erleichterung.

Bald lösen Dampfmaschinen das Wasserhaltungsproblem. Sie machen den Abbau von Kohle auch unterhalb des Wasserspiegels der Ruhr möglich. 1832 wird der erste Tiefbauschacht der Zeche Nachtigall abgeteuft.

Um die dafür erforderlichen immensen Kapitalmengen aufbringen zu können, schließen sich mehrere Kleinzechen in der Umgebung von Nachtigall zusammen und gründen eine Betriebsgesellschaft, eine so genannte „Gewerke”.

1844 ist die Zeche Nachtigall bereits die größte Zeche im Ruhrgebiet. In der Mitte des 19. Jahrhunderts arbeiten hier etwa 300 bis 500 Menschen in Tiefen bis zu 450 Metern.

Eine Brücke über die Ruhr, die Nachtigallbrücke, stellt eine Verbindung von der Zeche Nachtigall zur Bahnstation Witten-West her. Der Anschluss liegt an der Bergisch-Märkischen-Eisenbahn, die 1848 eröffnet wird. Der Kohlentransport wird weiter erleichtert, als ab 1874 eine Bahntrasse durch das Ruhrtal läuft.

Ein eigener Güterbahnhof sorgt bald für einen reibungslosen Transport von und nach Nachtigall. 1890 arbeiten etwa 880 Bergleute auf der Zeche Nachtigall. Um den Kohlenpreis stabil zu halten und Überproduktion zu vermeiden, wird die Fördermenge für die einzelnen Zechen im Ruhrgebiet quotiert.

Die größeren Zechen nördlich der Ruhr kaufen die nahezu unrentablen Zechen im Muttental auf, um insgesamt größere Mengen fördern zu dürfen. Darüber hinaus ist die Kohle im Wittener Gebiet im Gegensatz zur Fettkohle der nördlicheren Gebiete nicht zur Verkokung geeignet. In einigen Flözen ist der Vorrat zudem erschöpft.

1892 wurde der Betrieb der Zeche Nachtigall nach einem größeren Wassereinbruch dann eingestellt. Die Kumpel kommen zum großen Teil in den Zechen der nördlichen Bergbauregion oder in anderen Industriebetrieben unter.

Der Einstellung des Zechenbetriebes und der Wasserhaltung auf Nachtigall folgt das Absaufen der Tiefbauzeche. Einige Gruben und Stollen bleiben hingegen wasserfrei, was später noch von Bedeutung sein wird.

Anschließend wurde das Gelände von dem Unternehmer Wilhelm Dünkelberg übernommen. Über dem Schacht der Zeche lässt der Dünkelberg Ringöfen für eine Dampfziegelei bauen.

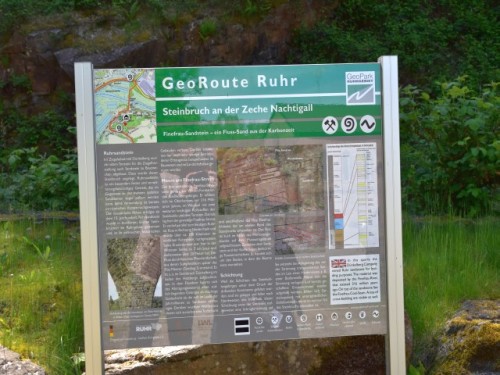

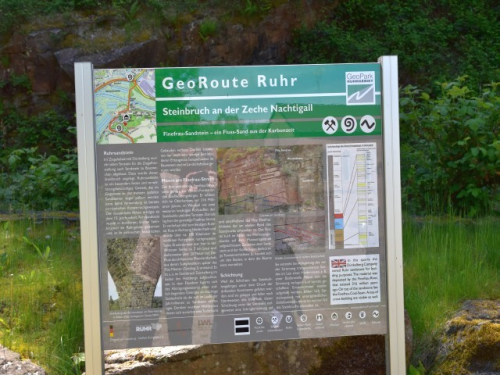

Als Nachfolgenutzung für den Zechenbetrieb beginnt 1897 die Ziegelproduktion auf Nachtigall. Sie nutzte einen trockenen Stollen durch den Berg zum direkten Transport der Rohstoffe vom Steinbruch zum Ziegeleiofen, in diesem Fall eine Doppelringofenanlage mit dem weithin sichtbaren und markanten Schornstein.

Die von Dünkelberg selbst konstruierte Ziegelpresse wird ein Exportschlager - bis nach China findet sie Absatz. Die Ziegelei auf dem Gelände der Zeche Nachtigall schließt im Jahre 1963.

Kleinere Betriebe, wie z.B. ein Autoverwertungsbetrieb und eine Kranzbinderei, halten Einzug - aber nur für kurze Zeit. Die Gebäude verfallen immer mehr, die Zechenwohnhäuser werden 1966 abgerissen. In den 70er Jahren erinnerte man sich der Vergangenheit und ein Bewusstsein für die Bedeutung der Industriekultur begann sich langsam zu entwickeln.

1983 übernimmt der Landschaftsverband Westfalen-Lippe die Zeche Nachtigall in das Westfälische Industriemuseum (WIM). Seit damals wurde die Zeche Nachtigall über 20 Jahre lang restauriert und offiziell im Jahr 2003 eröffnet.

Heute erlebt der Besucher hier die Industrie- und Verkehrsgeschichte des Ruhrgebiets. Besonders beeindruckend ist die teilweise begehbare Doppelringofenanlage der ehemaligen Ziegelei.

Hier fühlt man sich beinah an alte Burgen und mittelalterliche Befestigungen erinnert. In den Außenanlagen, draußen auf dem Gelände, hat ein Kohlenschiff festgemacht. Auf diesen Segelschiffen wurde früher die Kohle über die Ruhr transportiert.

In der Ausstellung rund um den verfüllten Schacht „Hercules” von 1839 – einen der ersten Tiefbauschächte des Reviers – lernen Gäste die Technik und schweren Arbeitsbedingungen der Bergleute im 19. Jahrhundert kennen.

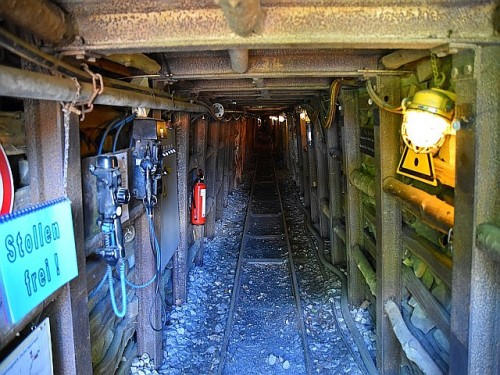

Für viele ist das absolute Highlight ihres Besuches die Stollenbesichtigung des Bergwerks Nachtigallstollen. Wie die Bergleute von damals können Besucher, ausgerüstet mit Helm, Bergmannsjacke und Lampe, den Stollen erkunden.

Ehemalige Bergleute erzählen, unter welch harten Bedingungen die Kumpel einst das „schwarze Gold“ ans Tageslicht geholt haben. Interessierte lernen bei der Grubenfahrt die Arbeit mit Pressluftbohrer und Abbauhammer kennen und können sich einen eigenen Eindruck davon machen, wie es im Inneren eines Kohlenbergwerks zugeht.

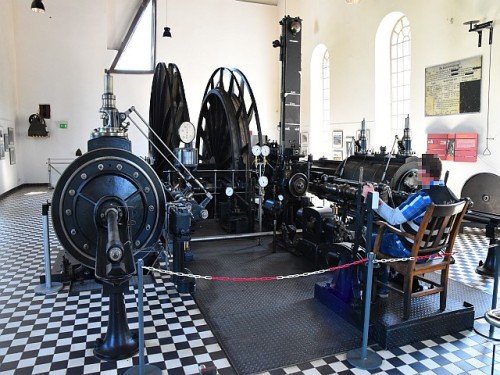

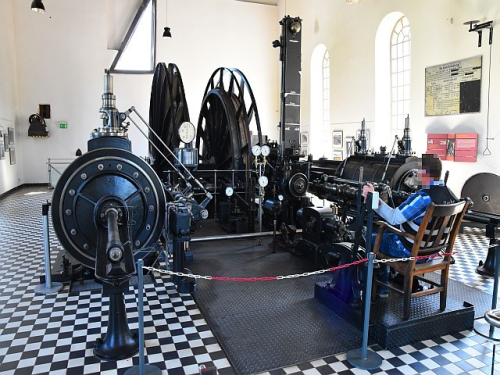

In den drei erhaltenen Betriebsgebäuden der Zeche kann man sich über die Bergbaugeschichte des Ruhrtals informieren. Thematische Schwerpunkte liegen auf der Entstehung der Kohle, der industriellen Entwicklung des Ruhrtals, dem Kohlenverbrauch, der Ruhrschifffahrt sowie dem Berufsbild des Bergmanns vor etwa 150 Jahren. Eine erhalten gebliebene Verbund-Dampffördermaschine kann sogar in Funktion besichtigt werden.

Hinter dem Maschinenhaus befindet sich das Freigelände mit der Ausstellung "Kohle eimerweise". Hier ist ein Dreibaum aufgestellt, über den früher die Kohle in Kübeln aus dem Schacht gefördert und direkt auf Karren oder Wagen verladen wurde.

Eine primitive Bude schützt die dazugehörige Haspelanlage. Umlagert ist die Anlage von verschiedenen kleinen Hütten mit Kaue und Lampenstube. Am südlichen Ende des Geländes liegt noch ein Steinbruch.

Der Besucher kann hier das auf Grund der Größe recht übersichtliche, aber liebevoll gestaltete Gelände inspizieren. Die meisten Schauobjekte befinden sich in geschlossenen Räumen, weshalb ein Besuch bei Regenwetter ebenfalls unproblematisch ist. Angeschlossen an das Museum ist ein kleines Café.

Öffnungszeiten

Dienstag–Sonntag sowie an Feiertagen 10–18 Uhr Letzter Einlass 17.30 Uhr

Geschlossen: montags (außer an Feiertagen) sowie vom 23.12.-01.01.

Eintrittspreise

Eintrittsfrei für alle an den “Museumstagen” Kinder, Jugendliche, Schülerinnen & Studenten sind ganzjährig vom Eintritt befreit Erwachsene 4,00 Euro Gruppen ab 16 Personen 3,50 Euro/pP Ermäßigt 2,00 Euro Die Eintrittspreise gelten ohne Besucherstollen. Einschließlich Stollenbesichtigung erhöhen sich die Preise je Eintrittskarte um 3 Euro, Kinder ab 5 Jahren bezahlen für die Stollenführung 1,50 Euro.

Witten: The Nachtigall colliery (Zeche Nachtigall)

- English -

The Nachtigall colliery is located directly on the river Ruhr in Witten. The museum is part of the Westphalian Industrial Museums and shows 300 years of industrial history. The pioneering era of mining comes to life at the Nachtigall colliery in the Witten Ruhr valley.

The location is ideal: right next door is the mine and field railway museum on the former Theresia colliery and on the other hand the very scenic Muttental opens up. As is well known, this was the cradle of Ruhr mining and many remains still testify to this time. This epoch comes to life again on a remarkable tour of mining history.

The farmers in this area had been digging for coal for their own use for centuries. The Nachtigall colliery was founded in 1714. This year, two farmers were given the right to mine coal in the Coal Bank in Hettberger forrest. For a long time, the coal mining was limited to digging holes, the so-called ping. However, damage to the land by ping extracting partially affected agriculture considerably.

In 1743, about 29 years later, the Baron von Elverfeldt acquired the right to mine hard coal for the Nachtigall colliery. The coal was mined in small businesses with three to six men. In the middle of the 18th century, the first tunnel was built.

Water entering the tunnels was discharged through stollen to the river Ruhr. In addition to the water supply, such stollen also discharge the mine gases, supply fresh air and sometimes also transport coal.

The miners often keep goats and pigs for self-sufficiency and grow vegetables, potatoes and fruit. Plums in particular are dried into dried fruit, which often gives workers the name "Prumenkötter".

Since then, the coal mine has been called "Nachtigall am Hettberg". Winders had been used for a long time to extract coal. The drive is initially provided by humans and horses.

At the turn to the 19th centuries, the transition from tunneling to civil engineering was made at the Nachtigall mine with the help of steam engines. This was only possible through a merger of the mine owners, who could raised the capital for the changeover in this way.

The Nachtigall colliery was one of the first to move from tunnel construction to civil engineering. In 1829 a 6 km long railway for coal transport with horse drive was built. It leads to the coal deposition, south of the road to Wuppertal and the Bergisches Land as well as the Siegerland, to supply the ironworks.

To the north, the Muttental railway leads to the coal deposition on the river Ruhr. As early as 1780, the Ruhr area was navigable from Herdecke to the Rhine - a great relief for coal transportation, which had previously been carried out over long distances with wheelbarrows and horses.

Steam engines soon solved the water drainage problem. They also make it possible to mine coal below the water level of the river Ruhr. In 1832 the first underground shaft of the Nachtigall mine was sunk.

In order to be able to raise the huge amounts of capital required for this, several small mines in the area of Nachtigall come together and establish a company. In 1844, the Nachtigall colliery was the largest in the Ruhr area. In the middle of the 19th century, around 300 to 500 people worked here at depths of up to 450 meters.

A bridge over the river Ruhr, the Nachtigall Bridge, connects the Nachtigall colliery to the Witten-West train station. The connection lies on the Bergisch-Märkische Railway, which opened in 1848.

Coal transport is further facilitated as a railway line runs through the Ruhr Valley from 1874. A separate freight station will soon ensure smooth transportation to and from the coal mine.

In 1890, around 880 miners worked at the Nachtigall colliery. In order to keep the coal price stable and to avoid overproduction, the production volume for the individual mines in the Ruhr area is quoted.

The larger collieries north of the river Ruhr buy up the almost unprofitable collieries in the Muttental in order to be able to mine larger quantities overall. In addition, the coal in the Witten area, unlike the fat coal in the northern areas, is not suitable for coking. In some seams, the supply is also exhausted.

In 1892, the operation of the Nachtigall colliery was stopped after a major water ingress. Most of the miners were housed in the mines of the northern mining region or in other industrial companies. The cessation of mining operations and water management on the colliery is followed by the flooding of the civil engineering mine. However, some pits and tunnels remain water-free, which will be important later on.

The site was then taken over by the entrepreneur Wilhelm Dünkelberg. Dünkelberg had ring ovens built for a steam brick factory above the mine shaft. Brick production on the nightingale began in 1897 as a successor to the mining operation.

She used a dry tunnel through the mountain for the direct transport of raw materials from the quarry to the brick kiln, in this case a double ring kiln with the noticeable and distinctive chimney. The brick press designed by Dünkelberg becomes an export hit - it is sold as far as China.

The brickworks on the grounds of the Nachtigall colliery closed in 1963. A car recycling company and a wreath binder moved in - but only for a short time. The buildings are decaying more and more, the colliery houses are demolished in 1966. In the 1970s, the past was remembered and awareness of the importance of industrial culture began to develop.

In 1983 the landscape association Westfalen-Lippe took over the Nachtigall colliery to the Westphalian Industrial Museum (WIM). Since then, the Nachtigall mine has been restored for over 20 years and officially opened in 2003.

Today the visitor experiences the industrial and traffic history of the Ruhr area. The partially accessible double ring kiln of the former brick factory is particularly impressive. Here you almost feel reminded of old castles and medieval fortifications. A coal ship has moored in the grounds, outside on the premises. Coal used to be transported across the river Ruhr on these sailing ships.

In the exhibition around the filled up “Hercules” shaft from 1839 - one of the first underground shafts in the district - guests learn about the technology and difficult working conditions of the miners in the 19th century.

For many, the absolute highlight of their visit is a visit to the old mine. Like the miners of that time, visitors can explore the tunnel with a helmet, a miner's jacket and a lamp. Former miners tell of the harsh conditions under which the miners once brought the "black gold" to light.

Interested people get to know the work with compressed air drill and mining hammer during the mining trip and can get their own impression of how things are going inside a coal mine.

You can find out about the mining history of the Ruhr Valley in the three surviving factory buildings of the colliery. The main focus is on the origin of coal, the industrial development of the Ruhr Valley, coal consumption, Ruhr shipping and the description of the miner´s job about 150 years ago. A steam Winding engine that has been preserved can even be inspected in operation.

Behind the machine house is the outdoor area with the exhibition "Coal in buckets". A tripod was set up here, which used to be used to extract the coal in buckets from the shaft and load it directly onto carts or wagons.

A primitive booth protects the associated reel system. The facility is surrounded by various small huts with coe and lamp room. There is a quarry at the southern end of the site.

The visitor can inspect the clearly, but lovingly designed area . Most of the exhibits are in closed rooms, which is why a visit in rainy weather is also not a problem. A small café is attached to the museum.

Opening hours Tuesday – Sunday and public holidays 10 am–6pm Last entry at 5:30 p.m.

Closed: Mondays (except public holidays) and from December 23 to January 1.

Entrance fees

Free admission for everyone on the “Museum Days” Children, adolescents and school pupils are free all year round

Adults 4.00 €uros Groups of 16 people or more 3.50 €uros / pp Reduced 2.00 €uros

The entrance prices apply without visit the mining tunnel. Including tunnel admission, the price per ticket increases by 3 €uros, children from 5 years of age pay 1.50 €uros for the tunnel tour.